click

images fullscreen

< >

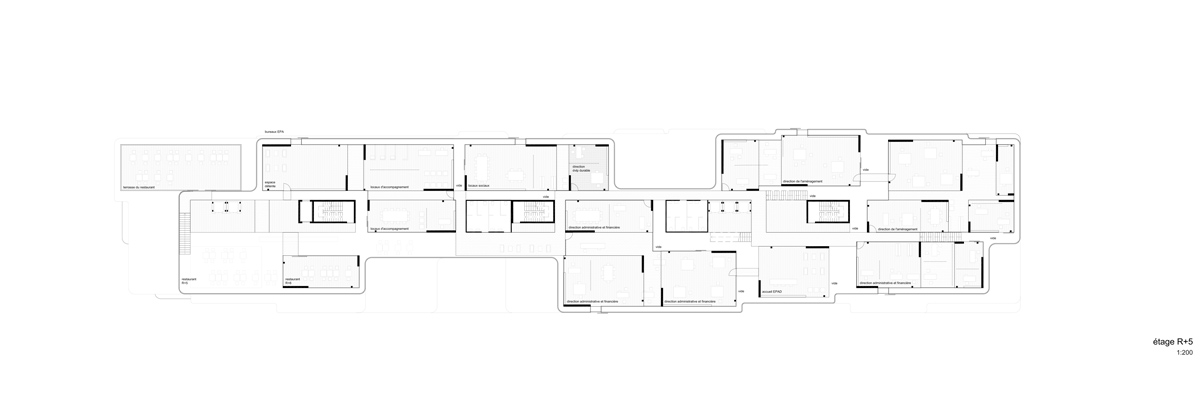

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

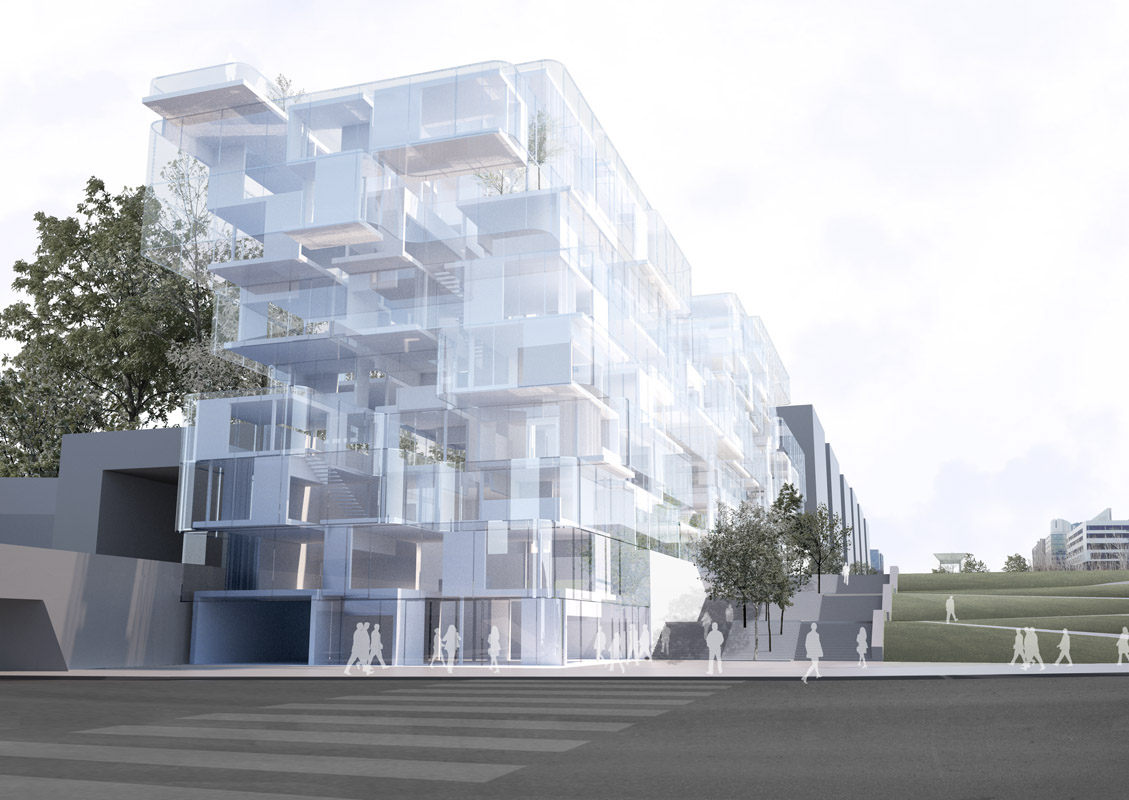

L'immeuble évaporée

Un bâtiment à l’état gazeuxEntre un bâtiment et son environnement, c'est habituellement un rapport qui tient du contraste, de la rupture, de l'opposition : celle d'un plein contre le vide, celle de l'opacité des murs contre la lumière du soleil, celle de la lourdeur des constructions contre la légèreté de l'air, celle d'une forme finie et fixe d'un immeuble face à celle, infinie et toujours renouvelée de l'atmosphère. C'est paradoxalement vers les qualités de cette dernière que nous voulons aller, vers une architecture qui s'évapore, se désintègre, se dissout. Ce sont des qualités climatiques et météorologiques avec lesquelles nous voulons bâtir notre bâtiment, en évaporant les structures lourdes et en effilochant les opacités. Car nous pensons que le réchauffement climatique et l'épuisement des ressources énergétiques ne doivent pas rester uniquement un but à atteindre, mais qu'ils peuvent constituer un nouveau vocabulaire formel, donner à l'architecture de nouveaux moyens, devenir de nouveaux outils. Les phénomènes climatiques telles que la convection, la dépression, l'évaporation peuvent devenir les nouveaux principes de la composition architecturale. Et les éléments météorologiques telles que la lumière, la chaleur ou la vapeur d'eau peuvent devenir les nouveaux matériaux de l'architecture contemporaine, ses nouvelles briques. L'architecture peut aujourd'hui devenir météorologique, travailler avec le climat, répondre aux enjeux du développement durable jusqu'à devenir climatique, atmosphérique, météorologique. Et cela, sans allégorie, mais dans la réalité même de la construction et des techniques de chauffage et de ventilation du bâtiment dans le but d'améliorer l'efficience écologique du bâtiment et offrir un nouveau confort de vie, plus sain, plus sensuel et plus agréable.

Si habituellement c'est avec le plein et l'opacité des murs, des sols et des plafonds que l'on définit le vide des espaces intérieurs que l'on habite, notre ambition est aujourd'hui de définir ces vides non plus avec du plein, mais avec du vide également. Évaporer les structures, sublimer les murs et les plafonds, passer de l'état solide à l'état gazeux, faire une architecture d'air et de lumière, transparente, ouverte, légère, décomposée. Un bâtiment à l'état gazeux, une architecture désintégrée, un immeuble évaporée. Au-delà de la métaphore, c'est selon une réalité physique et écologique que nous voulons accomplir ce changement de phase, à l'échelle de la ville, de l'architecture mais aussi à celle de l'utilisateur, pour son bien-être et son confort.

CLIMAT EXTERIEUR

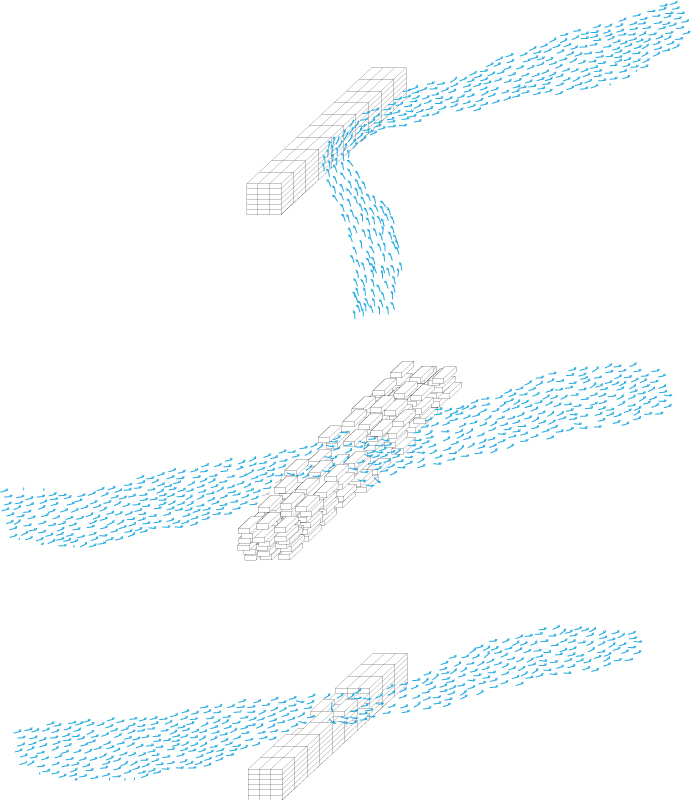

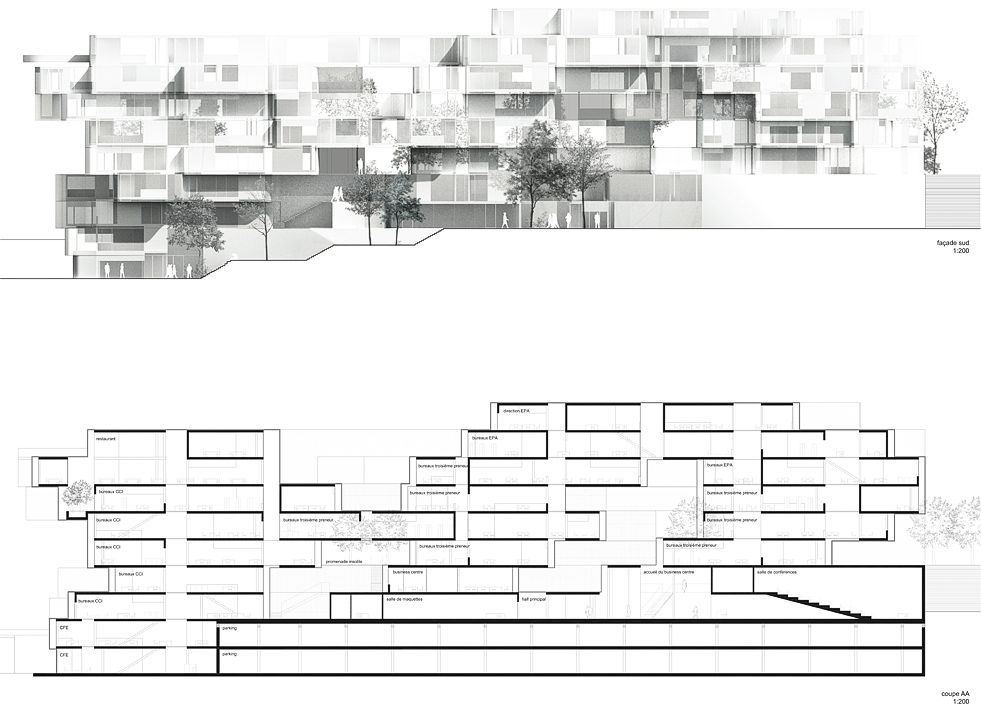

À une volumétrie imposante, nous proposons une volumétrie qui se délite, de l'intérieur et de l'extérieur, conférant au nouveau bâtiment une certaine perméabilité et transparence, écologique et physique, à l'air et à la lumière. Un bâtiment qui s'aère, se dissout, se dilate et s'écarte pour laisser se faire les mouvements naturels de l'environnement, ceux des vents et des rayons du soleil. C'est une réponse à l'échelle urbaine, une réponse aussi sociale: que bâtiment ne soit pas un masque ou un obstacle mais un lien, qu'il ne soit pas un écran opaque et solide, mais qu'il se distend, se délite, se creuse et s'ouvre pour laisser passer les vents, la lumière, les regards et les promeneurs, au-delà de lui-même, jusqu'à la Cité des Provinces Françaises.

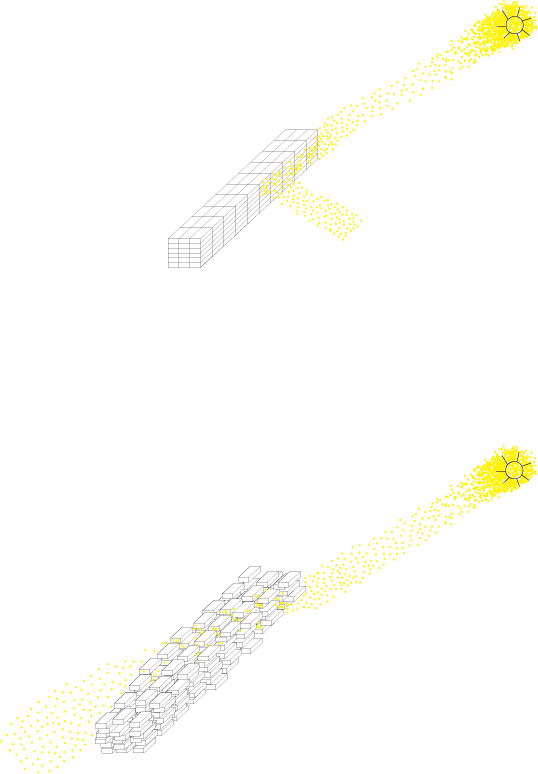

Ainsi les vents chauds du Sud ne viennent pas s'écraser et rebondir contre la façade sud du nouveau bâtiment, mais le traverse, le pénètrent pour ressortir de l'autre côté, au nord, apportant ainsi au quartier des Provinces Française la chaleur du sud en hiver. Ainsi les rayons du soleil ne viennent plus se bloquer contre notre bâtiment, mais le traversent, laissant passer à travers le bâtiment les rayons du soleil bas de l'hiver, éclairant les bureaux placés au nord du bâtiment, jusqu'à illuminer le quartier des Provinces Françaises.

Nous modélisons donc la forme du bâtiment en suivant les principes aérauliques afin de permettre au vent du Sud ouest de traverser à plusieurs endroits le bâtiment pour ressortir au nord-ouest. La forme au départ compacte et régulière du bâtiment se creuse, enfle à certains endroits, se rétracte ou se diffracte pour faire glisser le vent en son sein et le faire ressortir de l'autre côté. Ces déformations aérauliques du bâtiment répondent alors également au souci du cahier des prescriptions de la zone pour offrir une certaine variété de profondeurs en façade.

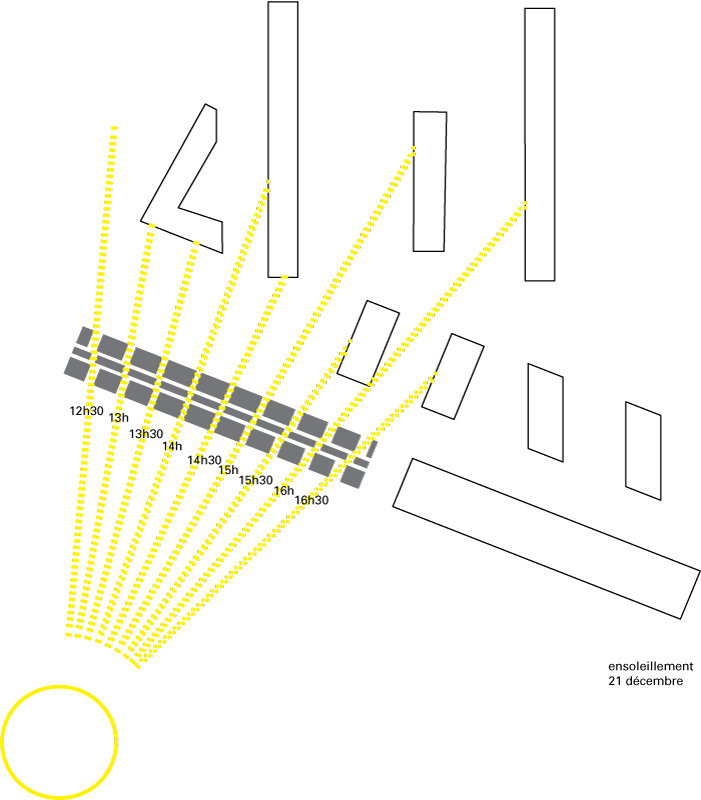

De même, les pièces intérieures se dissolvent et se disjoignent, du sud au nord, en suivant les lignes des rayons du soleil à certaines heures de la journée. Le bâtiment apparaît alors comme une sorte de cadran solaire inversé, laissant passer à travers son épaisseur, sans les interrompre, les rayons du soleil jusqu'au quartier des Provinces Françaises.

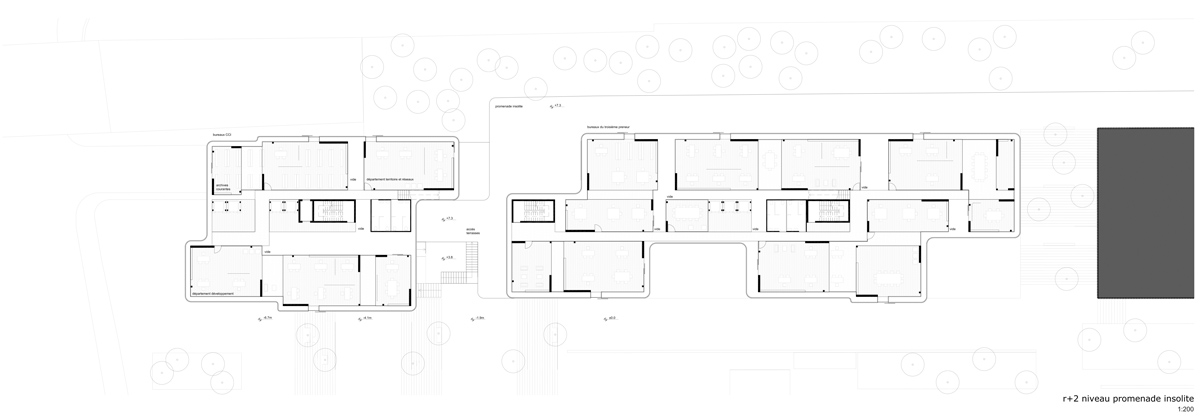

C'est aussi des vues qui sont aménagées, depuis la gare du RER jusqu'à la Défense, des traversées visuelles, entre le quartier des Provinces Françaises et les Terrasses. C'est finalement un véritable parcours publique qui permets de traverser le bâtiment depuis la promenade insolite pour redescendre sur les Terrasses.

CLIMAT INTERIEUR

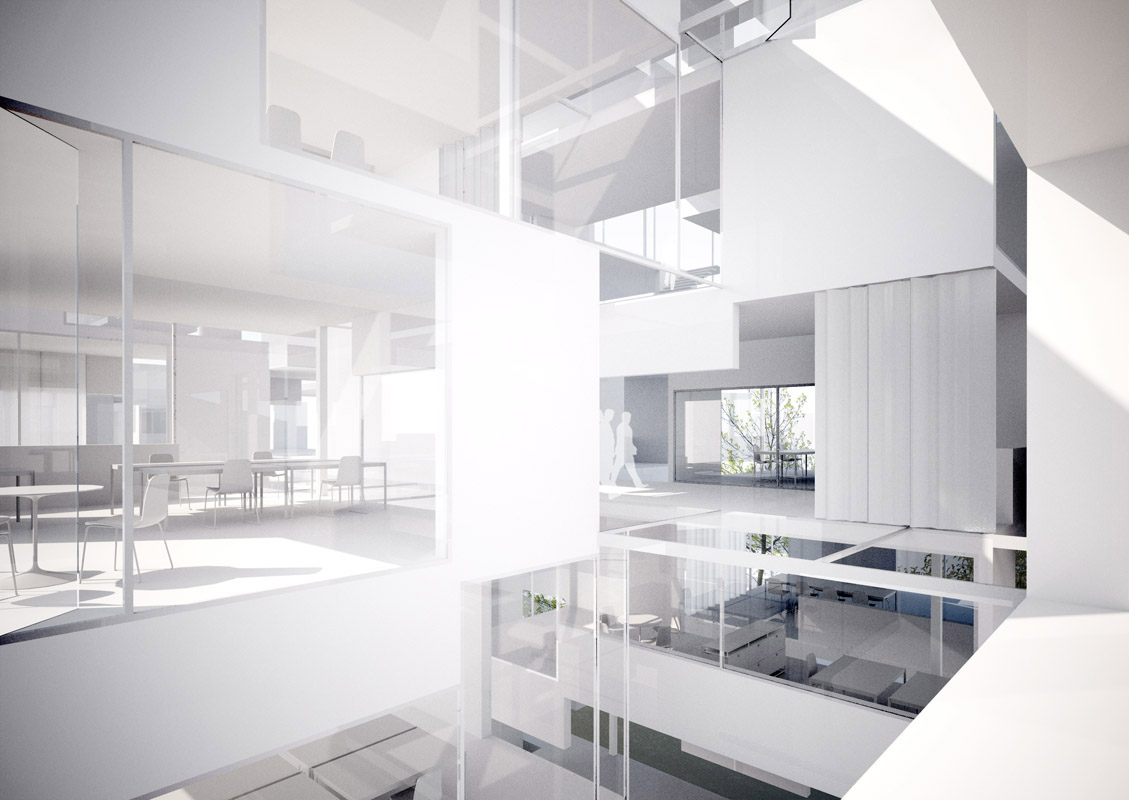

C'est ensuite une évaporation de l'architecture elle-même. Si habituellement un bâtiment de bureau se compose de pièces comme autant de compartiments séparés et conditionnés par des murs opaques et des plafond épais, remplis de gaines de ventilation, nous voulons maintenant dilater ses cloisons, les évaser et les évider jusqu'à ce qu'elles s'évaporent et deviennent creuses et transparentes. Nous voulons distendre les gaines de ventilation jusqu'à les faire disparaître, jusqu'à ce qu'elles s'évaporent pour devenir le bâtiment lui-même où plus exactement pour que le bâtiment se dilate, s'évapore, se diffracte pour devenir nuage, brise, lumière.

En évoquant l'idée d'un immeuble qui s'évapore, c'est au-delà de la métaphore une mise en place réelle d'un processus d'allègement des structures et de disparition des techniques lourdes du bâtiment que sont l'air conditionné et les systèmes de ventilation. Notre intention est de supprimer réellement les gaines de ventilations, de diminuer l'apport électrique pour l'éclairage, en évidant le bâtiment, en le décomposant, en le désintégrant pour le laisser traverser de toute part de lumière naturelle, pour qu'il s'inonde d'une nouvelle atmosphère d'air pur et neuf. Nous proposons une architecture à l'état gazeux, traversée d'air et de lumière. Ce sont les épaisseurs des murs et des planchers que l'on distend, que l'on évide jusqu'à ce qu'ils se vaporisent en laissant l'air et la lumière s'infiltrer librement dans tout l'immeuble, jusqu'au moindre recoin, jusqu'aux espaces, habituellement reléguer dans l'obscurité, les plus au nord et les plus en bas.

Et l'on retrouvera des gestes simples et personnels, celui de refermer une fenêtre si on a trop froid, celui d'ouvrir les rideaux quand il fait gris dehors. Ce processus d'évaporation est élaboré dans une optique de réduction maximale de l'énergie dépensée dans le bâtiment et du dégagement des gaz à effet de serre.

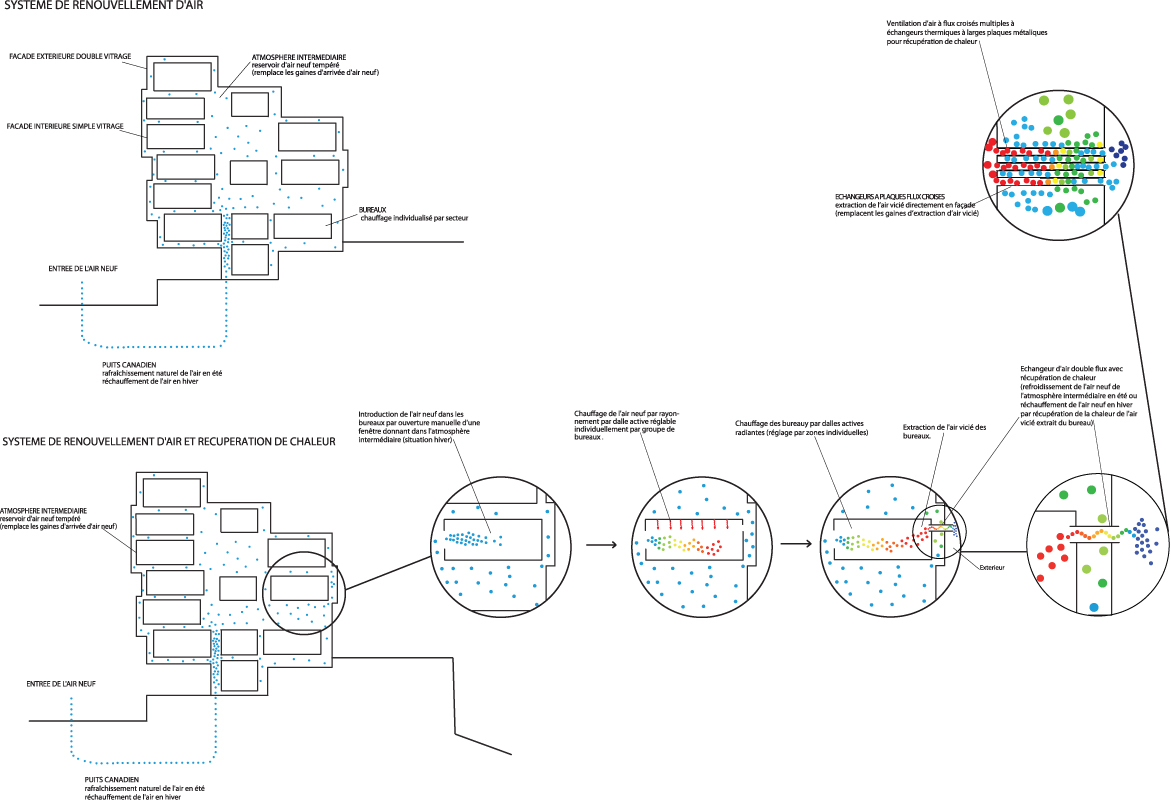

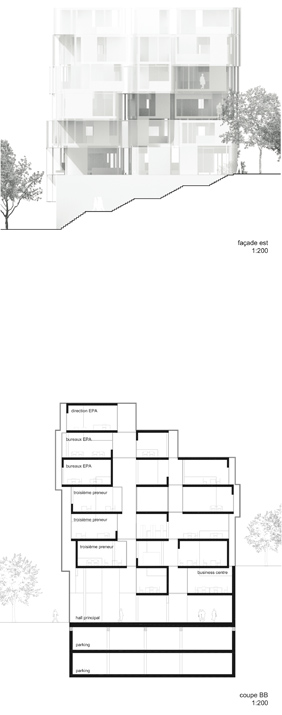

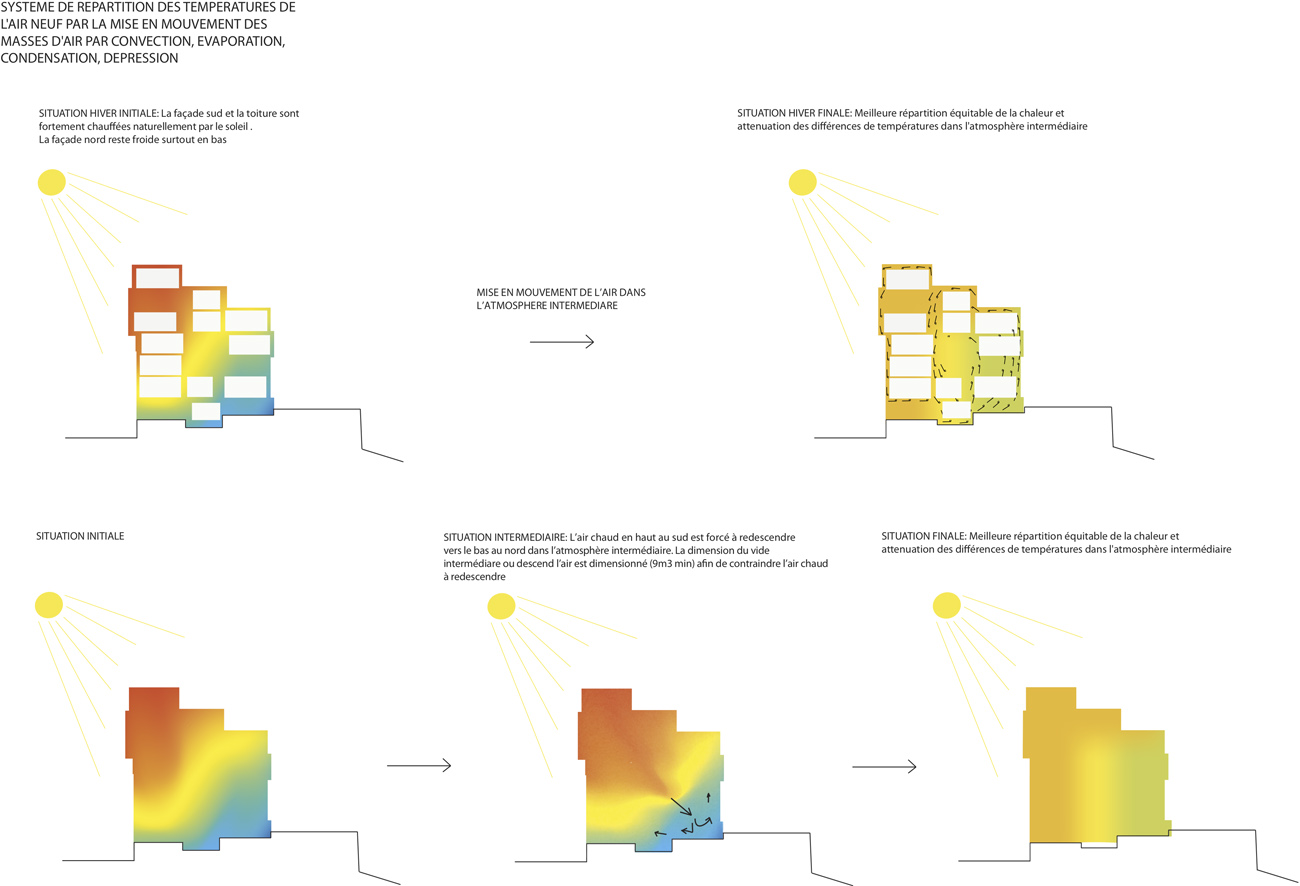

AIR

Le bâtiment se compose en effet de deux atmosphères, la première, plus intérieure, celle des espaces de travail à proprement parlé, chauffée en hiver ou rafraîchie en été, étant enchâssée dans la seconde atmosphère, plus extérieure, celle formée par les vides et les circulations apparus lors de la dilatation des murs et des planchers. L'enveloppe vitrée extérieur du bâtiment, en double-vitrage, constitue l'isolation thermique du bâtiment. Elle retient cette deuxième atmosphère composée d'air neuf qui sert de réservoir pour ventiler tous les bureaux. Dans cet immense bassin d'air neuf, chauffé uniquement par l'apport solaire naturel immédiat et par son alimentation à travers un puit canadien, flottent tous les espaces de travail qui sont séparés de cette atmosphère par un simple vitrage. Ces bureaux, qui sont les seuls espaces chauffés, sont donc thermiquement isolés de l'extérieur par ces trois couches de vitrages et deux couches d'air. Cette deuxième atmosphère est celle des vides entre les bureaux et des espaces de circulations, horizontales et verticales, des halls d'entrée. Ici, l'air peut circuler partout dans le bâtiment, du haut vers le bas, du Sud vers le Nord. Le plancher des couloirs est vitré et percé pour permettre aux mouvements d'air de se faire librement dans tout le bâtiment. Dans cette deuxième atmosphère flottent à différentes hauteurs les surfaces de bureaux comme des tapis volants, où plus exactement des boîtes flottantes décomposées dont les murs mitoyens et les plafonds sont écartés pour permettre une continuité du vide de la deuxième atmosphère où passent l'air frais et la lumière.

La ventilation des bureaux se fait manuellement, chacun peut ouvrir la fenêtre pour aérer les bureaux. Cela se fait durant 53% des jours de l'année (les beaux jours) en ouvrant la fenêtre sur l'extérieur du bâtiment. Les 47% des autres jours, durant les jours d'hiver et de canicules, on ouvrira la fenêtre sur l'espace intermédiaire pour prendre l'air neuf, plus tempérée, afin d'économisée l'énergie pour normaliser la température de l'air à un seuil de confort. L'air vicié est évacué des bureaux directement en façade, mais à travers une série de plaques métalliques qui font office d'échangeur de chaleur lors du passage de l'air vicié dans la deuxième atmosphère, entre les bureaux et l'extérieur du bâtiment. Ce système permet de récupérer la chaleur (ou la froideur en été) en la communicant immédiatement à l'atmosphère intermédiaire.

Cette seconde atmosphère, intermédiaire est un climat mi-naturel, mi artificiel, où l'on profite des apports de chaleur en surplus au Sud pour les faire redescendre au nord en hiver, où au contraire, rafraîchir le bâtiment en faisant remonter au sud l'air plus frais du nord. Des courants ascendants d'air plus frais en été ou, en hiver, des mouvements descendant d'air chaud, reproduisent au cœur du bâtiment une forme de météorologie, avec ses Gulf Stream intérieurs, ses dépressions, ses formation de nuages par vaporisation d'eau au sud en haut du bâtiment en été, afin de faire baisser la température et entraîner un mouvement d'air. Le but est, comme le fait le Gulf Stream en Europe, d'atténuer les différences entre le nord et le sud, le bas et le haut, d'homogénéiser les températures intérieures, de réchauffer l'air neuf de cette atmosphère en hiver ou de le refroidir en été afin qu'il rentre dans les espaces de bureaux à une température plus modérée que celle de l'extérieur et qu'ainsi l'énergie dépensée pour le chauffer (en hiver) ou le refroidir en été soit moindre. C'est le dessin de ces mouvements d'air intérieur en diagonal du haut vers le bas, du sud vers le nord qui aboutissent à cette vibration des pièces les unes par rapport aux autres, ces légers écarts en plan et en coupe qui donnent finalement au bâtiment une forme générale vaporeuse, presque nuageuse.

La dilatation des entre-deux des pièces se fait donc de manière à dilater ou contracter les flux d'air pour provoquer des mouvements d'air ascendant ou descendant. Cette dilatation intérieure des entre-deux (entre deux des cloisons, entre deux des plafonds) génèrent des épaisseurs de vide différentes dont on ressent l'effet en façade, en toiture et en sous face du bâtiment lequel se déforme de manière plus importante là où la dilatation en intérieur est la plus importante.

LUMIERE

La forme d'un bâtiment habituellement est d'abord compacte, fermée, opaque, générant ses propres ombres en lui-même. Si les pièces au nord d'un bâtiment ne reçoivent pas de soleil, ce n'est pas en réalité parce qu'il y manque de soleil, mais bien plutôt parce que les pièces du sud font de l'ombre aux pièces du nord. Si les pièces du sud n'existaient pas, les pièces du nord seraient au soleil. L'architecture provoque ici ses propres inconvénients. C'est contre cette situation habituelle que nous proposons de dilater les interstices entre les pièces, de les écarter, autant en plan qu'en coupe, afin de laisser passer la lumière du sud au-delà de la première rangée de pièces jusqu'à venir éclairer naturellement la deuxième et la troisième rangée de pièces. Dans notre projet, les murs se décomposent, se morcellent en laissant ainsi les rayons du soleil pénétrer plus loin, jusqu'aux pièces situées au nord du bâtiment, apportant à ces occupants le bonheur d'une belle lumière directe du soleil. Cette fragmentation de l'épaisseur du bâtiment suit la position du soleil, en se découpant selon certains angles correspondant aux tracés des rayons du soleil aux heures où ils sont les plus bas. En se dilatant selon ces angles d'incidence des rayons du soleil, les vides qui apparaissent ainsi repoussent les pièces pour laisser passer la lumière, déformant ainsi la linéarité de la volumétrie du bâtiment.

STRUCTURE

Évaporer les murs et les plafonds, élargir les interstices, déliter les limites et les opacités pour laisser s'infiltrer l'air et la lumière jusqu'au cœur du bâtiment. Nous inventons une solution structurelle légère comme désintégrée où sont décomposés efforts verticaux et efforts horizontaux, où structure porteuse verticale et voiles de contreventement sont dissociés, travaillés séparément et allégés, permettant d'offrir une architecture dilatée, presque vaporisée, laissant agréablement et profondément rentrer la lumière naturelle et circuler l'air neuf, où les planchers flotteraient dans l'espace presque comme des tapis volants, où les murs et planchers se dissolvent jusqu'à devenir une dentelle d'espace.

La structure porteuse doit devenir la moins présente possible (ou bien affirmer le caractère dilaté des dalles et des cloisons qui se sont séparées) afin de donner à l'intérieur une impression d'une multitude de tapis volants. Cette impression sera renforcée par un contraste de couleur, entre la surface intérieure confortable des tapis qui sera en bois, en pierre naturelle ou en couleurs, alors que la sous-face des dalles et l'ensemble des espaces intermédiaires seront blancs et neutres, afin de supprimer au maximum la perception des limites et renforcer le caractère flottant des tapis.

MATERIAUX

La qualité de l'architecture réside dans le visible et le macroscopique mais aussi dans l'invisible et le microscopique, dans ce que l'on pourrait qualifier de chimie de l'atmosphère. Habiter, c'est aussi bien respirer et voir sans effort. Améliorer la qualité de l'air, la qualité de la lumière, la qualité des matériaux ou encore celle du son devient un thème majeur de notre proposition. Le projet prend en compte cette dimension sensuelle, liée au bien-être et au confort de ses occupants. Si nous proposons une architecture comme vaporisée, de désintégrer le bâtiment, c'est avant tout pour améliorer le confort de ses occupants en laissant les rayons du soleil et l'air frais traverser le bâtiment, s'y infiltrer jusqu'aux zones les plus intérieurs, les plus profondes du bâtiment. En décomposant le plein pour le rendre diaphane, vaporeux, nous voulons améliorer le confort visuel et la qualité de l'air et offrir pleinement, au cœur du bâtiment, de la lumière naturelle et de l'air frais. La nature des matériaux participe à donner une certaine tonalité, un certain goût presque de terroir à la lumière et à l'air. La tonalité légèrement beige et douce de la pierre naturelle apporte aussi un certain confort visuel et tactile pour les occupants. Si la majorité des matériaux et des peintures sont choisis pour être chimiquement neutre, nous proposons de former un lien contextuel et local avec la vallée de la Seine en proposant comme revêtement de sol différents calcaires provenant des sols géologiques de la vallée de la Seine et du Grand-Paris jusqu'au Havre. On regroupe par zone les différents calcaires selon leur couleur, leur albédo et taux de réverbérations, en plaçant plus au nord des calcaires plus clairs, plus blancs afin d'améliorer et d'intensifier l'intensité lumineuse en permettant une plus forte réverbération des surfaces, tandis qu'au Sud, on ira vers des tonalités très légèrement plus sombres, plus ocres. Et d'une façon plus chimique encore, nous proposons un béton dont les agrégats soient également d'origine locale calcaire.

Equipe

Andrej Bernik, Gabriel Cuéllar, Pauline AlexandrouPartenaires

Bollinger + Grohmann, Transsolar KlimaEngineeringmaître d'ouvrage

EPAD/EPASA La Défenselieu, date

La Défense, Paris, France, 2010^